(1)

حين نتأمّل المشهد الشعري المصري في نصف القرن الأخير، ندرك أنّ قصيدة العاميَّة قد تبلورت عبر محطّات كبرى، كان فؤاد حدّاد وعبدالرحمن الأبنودي قطبيها الرئيسيين. غير أنّ تجربة فؤاد حدّاد على وجه الخصوص مثّلت منعطفًا استثنائيًّا، لأنها وضعت العاميّة في موقع يوازي الفصحى، بل يزاحمها في القدرة على التعبير عن أعمق الرؤى الفلسفية والإنسانية.

لقد قال حدّاد عن نفسه: «أنا أشعر ما في الإنس والجن»، وهي عبارة ليست مبالغة ولا ادّعاء، بل تعكس إدراكًا مبكرًا لفرادته، إذ استطاع أن يؤسّس قصيدة عاميّة تحمل في طياتها ملامح الشعر العربي الكلاسيكي، دون أن تفقد حيويتها الشعبية.

(2) بين الظلّ والتهميش

على الرغم من إنتاجه الغزير الذي بلغ ثلاثين ديوانًا (سبعة عشر في حياته، وثلاثة عشر بعد رحيله)، عاش فؤاد حدّاد مهمَّشًا، تدفعه السياسة تارة، وتُقصيه مؤسسات الثقافة الرسمية تارة أخرى. فقد انتمى منذ شبابه إلى الحركة اليسارية في مصر، وذاق مرارة السجون في خمسينيات وستينيات القرن العشرين، حيث كتب دواوينه الأولى: «أحرار وراء القضبان»، «برج البلابل»، «أيام العجب والموت». تلك المرحلة شكّلت ذاكرته الإبداعية، وفسّرت جانبًا من إيقاعه الشعري المميّز، إذ كان يلجأ إلى الوزن المنتظم ليسهُل حفظه وتداوله شفهيًّا بين المعتقلين.

(3) بين عبدالناصر والاعتقال

مفارقة عجيبة وسمت مسيرة حدّاد: فقد أحبّ جمال عبدالناصر بصدق، ورثاه في قصيدة طويلة بعنوان «استشهاد جمال عبد الناصر»، مصوِّرًا إياه شهيدًا ومناضلًا وطنيًّا. ومع ذلك، لم ينجُ من الاعتقال في عهده، ولا من التضييق في نشر أعماله. وحدها بعض الدواوين ذات الطابع الدعائي للنظام، مثل «بقوّة الفلاحين وبقوّة العمال»، هي التي نُشرت في حياته عبر دار الكاتب العربي.

(4) الشاعر المترجم والإنسان الكوني

لم يكن فؤاد حدّاد شاعرًا محليًّا فحسب، بل كان عقلًا كونيًّا متعدّد الأبعاد. أتقن الفرنسية، وقرأ كبار شعرائها، وترجم أعمال بول إلوار ولويس أراغون وآخرين، مقدّمًا إلى العربية أول نوافذ واسعة على قصيدة النثر الفرنسية. وقد يرى الدارس أن تلك الترجمات أسّست بدورها لقصيدة النثر العربية في لبنان لاحقًا. إنّ ترجماته لم تكن نقلاً حرفيًّا، بل إعادة خلق شعرية، يضخّ فيها وعيه الخاص، وحسّه الإيقاعي.

(5) بين صلاح جاهين وفؤاد حدّاد

ثمة مقارنات لا تنتهي بينه وبين صلاح جاهين. وإذا كان جاهين قد امتلك جماهيرية عريضة بفضل رباعياته وأغانيه، فإنّ حدّاد كان الأكثر رسوخًا على المستوى الفني. جاهين نفسه قال في مقدمة أحد دواوينه: «فؤاد حدّاد أشعر منّي، ولكني أشطر منه». ما يميّز شعر حدّاد أنه يقوم على وحدة البيت أكثر من وحدة القصيدة، حيث يمكن أن ينفصل بيت واحد ليغدو أيقونة ملهمة، بخلاف جاهين الذي شدّد على البنية الكاملة للنص.

(6) من بيرم إلى فؤاد حدّاد

العاميّة المصرية كانت قبل حدّاد ميدان الزجل، وقد بلغ بيرم التونسي ذروتها. لكنّ بيرم ظلّ في دائرة المباشرة والتقريرية، فيما نقلها حدّاد إلى آفاق المجاز، والاستعارة، والتأويل. لقد آمن أنّ العاميّة هي ابنة الفصحى، قادرة على حمل كل ما حملته من طاقات إبداعية. ومن هنا كان حدّاد أول من أطلق على نصوص العاميّة اسم «القصيدة» بالمعنى الفني الحديث، لينقلها من حدود الغناء والتهكم والوجدان الشعبي إلى آفاق الشعر الكبير.

(7) الانفتاح على الهويّات

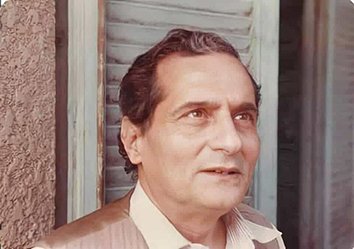

وُلد فؤاد حدّاد (1928 – 1985) لأسرة مسيحية لبنانية استقرّت في القاهرة، وتلقى تعليمًا فرنسيًّا راقيًا في مدارس «الفرير» و«الليسيه». كانت والدته لبنانية مثقفة تتحدث الفرنسية بطلاقة، فيما كان والده أستاذًا للغة العربية متعصّبًا لها. هذا التنوّع الثقافي أفرز شاعرًا واسع الأفق، يرى نفسه مسلمًا ومسيحيًّا، مصريًّا ولبنانيًّا، يساريًّا وعربيًّا قوميًّا، قبل أن يكون شاعرًا أمميًّا. لقد جسّد نموذج المواطن العالمي، في زمن كانت فيه الحدود تضيق على الإنسان العربي.

(😎 المسحراتي: أيقونة الخلود

لعلّ أشهر ما ارتبط باسم فؤاد حدّاد هو برنامج «المسحراتي» الذي قدّمه بالإذاعة مع سيد مكاوي. كانت التجربة امتدادًا لتقليد قديم، لكنها تحوّلت بفضل حدّاد إلى مدرسة كاملة في الغناء الشعبي، إذ كتب على مدى ثلاثين حلقة متنوّعة، تناول فيها المهن، القضايا السياسية، الأحداث التاريخية، وأحوال الناس. ومع صوت سيد مكاوي وطبلة المسحراتي، صارت قصائده أناشيد تحفظها الأجيال. «الأرض بتتكلم عربي» لم تكن مجرد أغنية، بل صرخة هوية ومقاومة.

(9) ملحمة أول مايو

إحدى المحطات الكبرى في مسيرة حدّاد هي ملحمة «أول مايو» التي أنشدها عام 1963، ممجّدًا العمال وحقوقهم. وقد أثّرت هذه الملحمة حتى على القرار السياسي، إذ جعلت الرئيس جمال عبدالناصر يعلن الأول من مايو عيدًا رسميًّا للعمال ابتداءً من العام التالي. هنا نرى الشاعر وقد تحوّل إلى قوة فاعلة في التاريخ الاجتماعي والسياسي، لا مجرد مبدع يعيش في الظل.

(10) حضور ما بعد الرحيل

بعد رحيل فؤاد حدّاد عام 1985، ظلّت قصائده حيّة. بل إنّ ثورة 25 يناير 2011 استعادت أشعاره، وردّد شباب الميدان أبياته التي كانت تنادي بالحرية والكرامة الإنسانية قبل أن يولدوا بعقود. وهذه الاستعادة ليست حنينًا إلى الماضي، بل دليل على أن شعره تجاوز الزمن، وأصبح جزءًا من الضمير الجمعي.

(11) بين التقديس والتجاهل

مع ذلك، لم يُقرأ فؤاد حدّاد حتى الآن قراءة نقدية تليق به. لقد وقع بين نقيضين: التعصّب الذي أضفى عليه هالة من القداسة، والجهل الذي قزّم من منجزه إلى بضع أغانٍ مشهورة مثل المسحراتي و«الأرض بتتكلم عربي». لكن خلف هذه الواجهة، يقبع مشروع شعري ضخم متنوع، يمتد عبر ثلاثين ديوانًا، ويستحق إعادة قراءة نقدية شاملة.

(12) إرثٌ لا يُختزل

إنّ فؤاد حدّاد هو أبو قصيدة العاميّة بالمعنى الفني الحديث، لأنه ارتقى بها من الزجل إلى الشعر. وهو أيضًا أحد روّاد الحداثة الشعرية في العالم العربي عبر ترجماته وإبداعاته. لقد ورث تقاليد العربية الكلاسيكية، وفتح العاميّة على التراث والحداثة معًا، حتى صار اسمه جسرًا بين الأصالة والتجديد.

(13) من العاميّة إلى العاميّة الجديدة

واليوم، ونحن في حركة العاميّة الجديدة، لا نقدّس تجربة فؤاد حدّاد رغم عظمتها، بل نستلهمها ونحاول أن نخرج من عباءتها. فالشعر كائن حيّ، لا يعرف الجمود. كما طوّر حدّاد تجربة بيرم التونسي، يجب أن نطوّر نحن قصيدة العاميّة إلى آفاق فلسفية ووجودية جديدة، لتواكب أسئلة الإنسان المعاصر. إنّ فؤاد حدّاد لم يكن شاعر عصره فقط، بل شاعر المستقبل أيضًا، ونحن ورثته الحقيقيون بقدر ما نجرؤ على التجاوز والإضافة.

(14) أعماله المنشورة

أولًا: الدواوين التي صدرت في حياته

أحرار وراء القضبان – (1953) – كُتب في المعتقل.

برج البلابل – (1955).

أيام العجب والموت – (1957).

الأرض بتتكلم عربي – (1961).

المسحراتي (الجزء الأول) – (1964).

المسحراتي (الجزء الثاني) – (1965).

بقوّة الفلاحين وبقوّة العمال – (1967).

استشهاد جمال عبد الناصر – (1970).

المسحراتي (الجزء الثالث) – (1972).

ملحمة أول مايو – (1973).

المسحراتي (الجزء الرابع) – (1975).

المسحراتي (الجزء الخامس) – (1977).

المسحراتي (الجزء السادس) – (1979).

المسحراتي (الجزء السابع) – (1981).

المسحراتي (الجزء الثامن) – (1983).

المسحراتي (الجزء التاسع) – (1984).

المسحراتي (الجزء العاشر) – (1985).

ثانيًا: الدواوين التي صدرت بعد رحيله

المسحراتي (الأجزاء 11 – 30) – نُشرت تباعًا بعد وفاته.

ديوان فؤاد حدّاد (الأعمال الكاملة – أجزاء متعددة).

مختارات شعرية (بإشراف أسرته وعدد من الباحثين).

خاتمة

إنّ قراءة فؤاد حدّاد اليوم ليست عودةً إلى الماضي، بل تأسيسٌ للمستقبل. فمنه يبدأ تاريخ القصيدة العاميّة الحديثة، وبه تستمر حيويّتها في حركات التجديد، وفي مقدّمتها العاميّة الجديدة

. ……… .

من النسق إلى التجاوز: ملامح العاميّة الجديدة

من كتاب العامية الجديدة الخارجون بنصوصهم عن النسق

عماد سالم

حين نتأمّل مسار قصيدة العاميّة المصرية منذ نشأتها، ندرك أنّها لم تكن مجرّد تعبير شعبي عابر، بل كانت ـ في كل طور من أطوارها ـ استجابة تاريخية وفنيّة لأسئلة المجتمع والثقافة والوجود. من هنا فإنّ تتبّع تحوّلاتها الكبرى يكشف أنّها مرّت بثلاثة أنساق متمايزة: نسق الأبنودي الذي ارتكز على الصوت الشعبي والهتاف الجماهيري، ونسق حدّاد الذي رسّخ الذاكرة التراثية والغنائية الموسيقية، ثم جاء طور العاميّة الجديدة الذي حاول أن يتجاوزهما نحو أفق فلسفي وكوني.

إنّ هذا الانتقال من الشعبي إلى التراثي ثم إلى الفلسفي لا يُقرأ على أنّه مجرّد تطوّر شكلي، بل هو تجاوز معرفي وجمالي يؤكد قدرة العاميّة على احتضان كل مستويات التفكير الإنساني: من الهمّ اليومي البسيط إلى السؤال الميتافيزيقي العميق. وهنا تتجلّى مغامرة العاميّة الجديدة التي لم تكتفِ باستعادة ما سبق، بل وضعت نفسها في قلب الأسئلة الكبرى للوجود، لتعلن أنّ اللغة المألوفة للناس قادرة على أن تكون أداة للتفلسف والتأمّل الكوني.

بهذا المعنى، تصبح العاميّة الجديدة حلقة متقدمة في سلسلة الشعر المصري الحديث، لا تنفصل عن تراثها، لكنها لا تذوب فيه أيضًا، بل تحاوره وتتجاوزه لتفتح مجالًا جديدًا للرؤية والإبداع.

الفصل الأوّل: النسق الأبنودي – القصيدة الشعبيّة الهتافيّة

ملامحه الأساسية:

التركيز على الهمّ الشعبي المباشر.

اعتماد لهجة الصعيد التي تحوّلت إلى أيقونة عاميّة.

توظيف السرد والحكاية الشعبية في القصيدة.

الميل إلى الخطاب الجماهيري والهتاف السياسي والاجتماعي.

قيمته الفنيّة:

أسّس الأبنودي لتجربة شعرية تُشبه الناس وتخاطب وجدانهم بلغة بسيطة عميقة، جعلت القصيدة العاميّة تُقرأ وتُتداول على نطاق واسع.

الفصل الثاني: النسق الحدّادي – القصيدة التراثيّة الموسيقيّة

ملامحه الأساسية:

استلهام التراث العربي والإسلامي والشعبي.

نزوع إلى الموسيقى الداخلية والغنائية المتدفقة.

بناء صورة شعرية غنية بالإشارات الرمزية.

قصيدة تمزج بين المحلّي والرمزي، بين الشعبي والصوفي.

قيمته الفنيّة:

أرسى فؤاد حدّاد دعائم القصيدة العاميّة بوصفها نصًا قادرًا على استيعاب الذاكرة الثقافية والتراث الروحي، لا مجرد صوت لحظي أو هتافي.

الفصل الثالث: العاميّة الجديدة – نحو الفلسفة والكونيّة

التمهيد:

بعد اكتمال نسقي الأبنودي وحدّاد، وجدت القصيدة نفسها أمام تحدّي التكرار. فجاءت حركة العامية الجديدة لتفتح أفقًا فلسفيًا وكونيًا.

السمات:

انفتاح فلسفي على قضايا الوجود والموت والمعرفة.

حوار مع علم الكلام وأسئلته الجدلية.

توسيع أفق المتلقي من المحلي إلى الكوني.

تجديد اللغة والإيقاع لتصبح العاميّة وسيطًا فلسفيًا.

حضور الذات الشاعرة بوصفها ذاتًا مفكّرة، لا ناطقًا جماعيًا فقط.

مقارنة:

مع الأبنودي: أخذت صدق التجربة وتجاوزت الهتاف.

مع حدّاد: أخذت التناص والموسيقى وتجاوزت إلى الفلسفة الكونية.

الخلاصة:

العامية الجديدة قصيدة الأسئلة لا الأجوبة، التأمل لا الهتاف، الكوني لا المحلي. هي انفصال خلّاق عن النسقين السابقين، وإثبات أنّ العاميّة لغة صالحة للتفكير الفلسفي والميتافيزيقي.

الخاتمة: من النسق إلى التجاوز

يظهر من المسار التاريخي أنّ قصيدة العاميّة مرّت بمرحلة التأسيس الشعبي (الأبنودي)، ثم مرحلة الترسيم التراثي (حدّاد)، قبل أن تنفتح في حركة العاميّة الجديدة على أفق الفلسفة والكونيّة. وهكذا لم يعد الشاعر العامي مجرد راوٍ أو مغنٍ شعبي، بل أصبح مفكّرًا شعريًا يشتبك مع الأسئلة الكبرى للوجود، معلنًا أنّ الشعر يظلّ في جوهره حركة دائمة من النسق إلى التجاوز.

………………………….

👁️ عدد المشاهدات: 331